グローバル社会で互いに意志を伝え理解し合うために必要となる英語。論理的思考を支え「なぜ」の探究心を育む数学と理科。本校では国際性と探究力を備えた女性を育てるため、その土台となる英語、数学、理科の教育に積極的に取り組んでいます。

6年間の英語教育で、生涯にわたって使える英語力を育成します。

これらの学びを通して、生涯にわたって使える英語力が身につきます。

中高6年間を大きく3つの期間(①入門・基礎力養成期 ②英語運用能力養成期 ③応用力養成期)に区分し、各期間ごとに英語能力の目標レベルを設定。達成するために、習熟度別授業や個別指導を実施しています。さまざまな角度から英語に触れる機会を設け「聴く」「読む」「書く」「伝える」「やりとりする」という五つの技能をバランス良く高めます。

少人数クラス制

中1の入門期はネイティブスピーカーによる授業も含めて、全ての授業で約20人の少人数制授業を実施。苦手意識を克服するための放課後フォローアップ授業やハイレベルセミナーなど、習熟度に合わせて指導します。

高1、高2は週に2時間、ネイティブスピーカーの教員による少人数制授業を受けます。

教科書以外にも「読む」課題を課し、幅広いジャンルの洋書を生徒が自由に読める環境を整えています。

eラーニングを取り入れ、スピーキングやライティングの力の向上を図る。

eラーニングを取り入れ、語彙(い)力の強化を図ります。外部試験でも役立っています。

中1から高2まで毎年校内コンテストを開催。中学のオラトリカルコンテストでは各クラスから選ばれた代表生徒が全校生徒の前で暗唱やスピーチをします。高校ではスピーチ・プレゼンテーションコンテストや英語エッセイライティングコンテストなどに挑戦します。校外のコンテストにも参加し、入賞を果たしています。

海外研修制度が充実しているのも本校の特徴ですが、日常的に海外から多くの来客があるため、学校を案内することや意見交換を通して校内にいながら英語力を磨ける機会に恵まれています。

高2・高1では週2時間、1クラス約20人の少人数環境でネイティブスピーカーによる指導を受けます。まとまった文章を書く力だけでなく、やり取りを通して聴く力や話す力の育成にもつながっています。

中3では本校卒業生の絵本作家・森本順子さん制作「My Hiroshima」(森本さんの被爆体験をもとにした絵本)を読みます。高1・3年では本校英語科が1976(昭和51)年に英訳出版した「Summer Cloud」(原文:広島女学院原爆被災誌「夏雲」)を読み、英語でヒロシマを学びます。また海外からの来客者に平和公園の慰霊碑を英語で案内するボランティア活動「碑めぐり案内」に取り組む生徒もいます。

基礎力の定着を図り、副教材やICT機器を活用しながらスムーズに発展レベルへ。習熟度や希望の進路に合わせて、効果的に力を伸ばせるよう指導します。

中1、中2では教科書を中心に授業を進め、基礎力を養成。さらに副教材で発展的な問題に挑戦しながら、ノート提出や小テストで学習定着度を確認します。中3からは高校数学の先取り学習が始まり、発展的な学習内容にスムーズに対応するため、解く課程(考え方)もしっかり理解した上で説明できるよう指導します。

●中高一貫校向けテキスト「体系数学」を利用し、効率よく学習

●中1、中2は週5回の授業を「代数」3回、「幾何」2回にわけて実施

●毎回の授業で計算小テストを実施

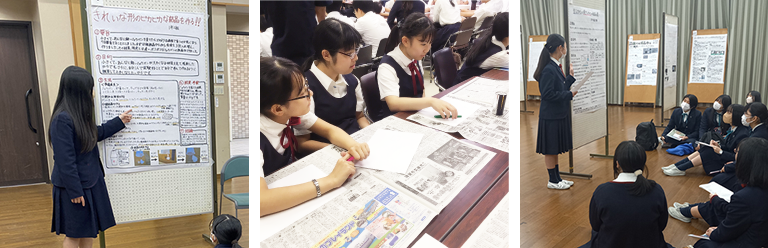

物理、化学、生物、地学の4つの実験室と充実した設備を生かし、自分で見て、触れて、確かめる過程を大切に、授業を展開しています。中学では二人一組での実験と観察を中心に授業を進め、レポート作成を通して書く力や考える力を育成。中3では全員が科学研究に取り組み、毎年コンクールで上位の賞を受賞しています。高校では大学教員を招いての出張講座も開催し、大学レベルの講義を受ける機会も設けています。

中学では自分で見て、触れて、確かめる過程を大切にしています。授業の大部分は二人一組での実験と観察を中心に進められ、レポート作成を通して書く力や考える力を育成。中3では各自で決めたテーマで全員が研究に取り組み、さまざまなコンクールへの出品に力を入れています。大学の協力を得て実践的な研究をする生徒もいます。

●第68回広島県科学賞(中3)特選→日本学生科学賞に出品

●第62回広島県高等学校生徒理科研究発表会(高校理科部)優秀賞

●第48回全国高等学校総合文化祭(清流の国ぎふ総文2024)自然科学部門出場(高校理科部)

●第22回高校生・高専生科学技術チャレンジ(JSEC)入選(高3)

●広島大学STELLAプログラム※12名(高1~高2)参加

5名(中3)参加のうち2名が上位ステージに選抜

受賞者の声

第68回広島県科学賞 広島県教育委員会賞

私はプロペラの羽根の材料・枚数が空力騒音にどのように影響するのか調べることにしました。空力騒音とは、プロペラ関連の騒音の中でも、羽根が空気を切ることで発生する音です。正確な対照実験を行うために扇風機や測定に使う道具を自作する必要があり、騒音の測定方法についても試行錯誤を重ねました。探究フェスで発表したときには多くの人に興味を持ってもらえて、非常にやりがいを感じました。

広島女学院では、実験後すぐに先生からの「答え合わせ」があるのではなく、自分たちで結果からわかることを考察します。このとき、仮説と違うこと、改めて自分の言葉でまとめることで気づくことをたくさん発見できます。そして、新たに問いが生まれ、生徒同士の議論や自主的な研究に繋がります。こうして真の探究プロセスを楽しみ尽くすことができるのが、広島女学院の理科教育の魅力だと考えます。

(2024年度 中3)

高2生物

例年、広島女学院大学の教授を招いて生物の出張授業を実施しています。実際の大学の分析を高校で体験でき、多くの生徒が刺激を受けました。